作者:黃雪卿老師 轉載自「國際短宣使團-電子資源中心」(IFSTM eResource Center) https://eresource.ifstms.org 有人邀請我寫以巴為題的文章,起初是沒有動力寫,因為以前曾寫過,但發覺是於事無補 ,這可能是人有鋤強扶弱的心態,改不了他們的想法,不然就是被人質疑: 「你知道多少?」「你了解兩邊人民的困境嗎?」這也是事實,這兩個民族的恩怨情仇,我們外人又知道多少呢?正如有一位在以色列的長老,被國際一間電視台訪問,他的回答妙絕:「家家有本難念的經,兩兄弟的恩怨,我們外人最好不要插手他們的家事。」 可能有人不知道,阿拉伯人是以實瑪利的後代,猶太人是以撒後代,他們同是亞伯拉罕的兒子。我是聽一位阿拉伯人稱自己是以實瑪利的後裔,可不是我說啊!有一次去土耳其旅遊, 遇到當地人行割禮, 原來他們是13歲行割禮,因為創世記17章25-26節「他兒子以實瑪利受割禮的時候年十三歲。正當那日,亞伯拉罕和他兒子以實瑪利一同受了割禮。」 今天(19/4/2022)看到新聞, 以色列空擊迦薩,報復哈瑪斯向南部發射火箭,這跟去年一模一樣,歷史又在重演,去年聖殿山在齋戒月發生衝突,當時再加上謝赫賈拉區的問題,才引起衝突。令我更不想寫這文章,因為以巴問題本是一個死結,多少任美國總統,多少任以色列總理,連巴勒斯坦最有影響力的亞拉法也逝世,仍然未能解開這死結,這個結必須留待兩個民族都認可的「彌賽亞」才可以解決。對基督徒來說,這個當然不是彌賽亞,是敵基督, 我們相信主耶穌才是彌賽亞(救世主),若果以巴問題真的解決,這也是進入末世的時候了。 以巴間有三個死結: 難民問題 約旦的巴勒斯坦難民是因為獨立戰爭,阿拉伯盟軍呼籲住在以色列的阿拉伯人往約旦避難,待戰爭結束才回去,但結果是他們從此回不去了;而仍然留在以色列的阿拉伯人,就成為東耶路撒冷的居民,時間一晃,已經七十多年。在約旦的阿拉伯人為何仍然是難民?因為他們被人當作棋子利用,用以控告以色列,現在那裡是仇恨醞釀地方,是恐怖分子集中地。 領土問題 聯合國在1947年11月29日討論分治方案,阿拉伯國家全部反對這方案;但當時以三分之二的大比數通過這方案,在1948年5月14日以色列一方宣佈立國,隨即引起阿拉伯聯盟攻打以色列。剛剛立國的以色列,卻神蹟般打贏這場獨立戰,經過數次中東戰爭,巴勒斯坦的分地一點一點失去,現在兩方回到和平進程談判的桌上,巴勒斯坦要求回到1947年分界,有這可能嗎? 耶路撒冷歸屬問題 另一個死結,耶路撒冷是伊斯蘭教第三聖地,但她同時是猶太人第一聖地,所以, 她應該歸屬於誰呢? 我們也要認清兩個不爭的事實: 以今天以色列的國防實力,巴勒斯坦人實在是以卵擊石,明知不可為而為,你是聰明人,也知道後果如何! 聖經路加福音14章31-32節,主耶穌說:「或是一個王出去和別的王打仗,豈不先坐下酌量,能用一萬兵去敵那領二萬兵來攻打他的嗎?若是不能,就趁敵人還遠的時候,派使者去求和息的條款。」 以色列認為哈瑪斯聖戰組織是恐怖份子,是無法跟他們談判,他們只有一個目的,將以色列人全部趕到地中海去。 以上所提到問題的死結和不爭的事實,不是對與錯問題,兩個民族大部分都希望和平共處,但兩個民族的極端主義者都從中作梗,將問題變得極為複雜,以致我們難辨是非,跟著以下數期,我不想評價什麽,我只是想從歷史中一些事件為何演變今天如此局面,在聖經中的預言將會如何走向,向大家一一訴說。

生於亂世有種責任——潘霍華的反思與啟迪

作者:鄧紹光博士 亂世之中,基督徒首要當作的是甚麼? 雖然德國神學家潘霍華(Dietrich Bonhoeffer, 1906–1945)昔日身處的境況,不一定跟我們當下的情境完全一樣,但同為亂世,二者並無二致,都挑戰基督徒以及教會群體跟隨基督,被基督塑造,好能符合祂那擔當他者的行動的生命。在潘霍華來說,跟隨基督、被基督塑造,活出擔當他者的生命,無論得時不得時,都當如此。 潘霍华被关押在柏林泰格尔军事监狱期间(图右二) 重視默想聖經 基督臨在的通道 但是,我們在哪裡與耶穌基督相遇,體會到祂的同在,特別在這亂世的時刻?潘霍華的整個神學是基督論式的,他認為基督臨在我們的語言之中:教會群體的宣講;物質之中:教會群體的聖禮;社群之中:教會群體。但是,潘霍華一生之中的兩個轉捩點,卻跟他自己的讀經有關。1932年,潘霍華讀登山寶訓,結果成為基督徒,從言詞上的基督徒轉向真實的基督徒,神學討論的耶穌基督成了他個人生命所遇見並追隨的他者。1939年6月,潘霍華第二次前往美國,但旋即於7月返回德國。因為他在6月26日讀到當天的經文,其中提到保羅要求提摩太到他那裡去:「你要趕緊在冬天以前到我這裡來。」(提摩太後書4:21)就決定乘船歸去,返回德國,面對大戰前夕的家鄉。 教會的宣講,是宣講聖經所見證的耶穌基督。教會的聖禮,是指向聖經所見證的耶穌基督。教會群體,是上帝所使用的施事者(agent),好宣講及指向聖經所見證的耶穌基督,而讓其自身可以跟耶穌基督相遇。宣講及聖禮,均與聖經有關,因為聖經是見證耶穌基督的話語,乃成文的上帝話語。於是,聖經作為成文的上帝話語,就成了耶穌基督臨在的必要通道。潘霍華很重視默想聖經,他主持芬根瓦的神學院,規定學生參與早會以及默想聖經。因此,他在神學地反思神學院的群體生活而寫成的《團契生活》(Life Together),就在論獨處時講述默想聖經的事情。面對國家教會究竟是真是假的局面,在大學受訓作牧者的竟然生命空洞,不懂禱告,不懂閱讀默想聖經,那麼德國的教會還有甚麼將來?因此,潘霍華致力要建立一個以祈禱與聖經為中心的神學生群體,他非常重視神學生直接與上帝的話語相遇,而這是默想聖經所要做的。 去除想望欲求 學習禱告的真義 在《團契生活》之中,他講的默想是古教會和宗教改革運動時期的用法,包括了讀經、禱告、代禱。我們在這裡關注的是在默想中的讀經,與耶穌基督相遇,體會祂的同在,但也跟禱告有關。 我們必須禱告,從禱告開始,因為這個時候的讀經,不是釋經,不是預備講章,不是作任何形式的聖經研究。當然,在默想中讀經之先,要弄清楚經文的內容,但進入這過程之中,就當只是等候上帝對我們說話,這是上帝所應許的。 但是,我們往往為自己眼前的困難、心裡的煩憂纏繞、壓制。於是,就要從禱告開始,祈求上帝藉著祂的道,差遣聖靈來到我們當中,向我們啟示祂的聖道,使我們得著光照。這是祈禱積極的作用;此外,還有消極的作用。 祈禱,是祈求上帝消除自己把聖經置於自己跟前,要求上帝透過它來回答我們眼前碰到的困難與煩憂。我們很容易要求聖經所說的話,必須是按照我們的需要來滿足自己,只有這樣,聖經的信息才可以站立得穩。潘霍華指出,過去的日子就曾經要求聖經的信息在「理性」或「文化」或「民族與文化傳統」面前,證明它是站立得穩的,也就是按這些需要而滿足我們。這就是我們經常掛在口邊的說話:「上帝跟我們的相干性。」不同時代自有不同的要求,但背後的精神都是一樣。今天我們面對「只有更黑暗,沒有最黑暗」的亂世之中,同樣會帶著我們自己的要求,來閱讀聖經,指望上帝按著我們的要求來跟我們說話,讓我們體會到祂的同在。但是,潘霍華卻反過來,要求我們的當下是對聖經的信息是相干的,而不是要求聖經的信息對我們的當下是相干的。 謙卑安靜等候 成為日常的踐行 因此,我們只得在禱告中謙卑下來,在等候中讓上帝工作,一點一滴地剝落眼前的、心中的種種想望和慾求,然後才會在靜默中與耶穌基督相遇,體會祂的同在。 這種同在是批判式的同在,而不是按照我們的心意而同在,這種批判式的同在,首先批判的是我們跟耶穌基督的關係,不能倒客為主;其次批判的是我們的想望和慾求,並不一定是有益的。在亂世之中,我們想遇上一個怎樣的耶穌基督?在亂世之中,我們想耶穌基督怎樣與我們同在? 在亂世之中,各種聲音紛呈、擾亂我們的心神,催促我們有所行動。只是,潘霍華身處昔日國家、教會的亂局之中,卻不急於有所回應,他教導神學生要靜默,中止自己內在與外在的言說,好等候上帝話語的臨到;要祈禱,去除自己種種想望和慾求,好讓耶穌基督在我們讀經默想時,以祂自己的方式與我們同在。這裡沒有捷徑,讀經、祈禱本來就不是魔法活動,而是長期的、日常的操練和踐行,無論得時不得時,都當如此。潘霍華就在他自己不同的處境之中,遇上了教導登山寶訓的耶穌基督,也遇上了呼召他跟隨作門徒的耶穌基督,並遇上了那位擔當我們一切罪債又求天父赦免我們的耶穌基督……這一切的遇上,都離不開他長久、日常的讀經默想。潘霍華的踐行,是我們要學習的嗎? 註:作者為香港浸信會神學院基督教思想(神學與文化)教授。本文原刊於 CGST Magazine,2019 年 12 月

你們要休息

˙耶利米的杏樹枝˙

詩篇中有許多振奮人心的經文,詩篇46:10是許多人都熟悉的,因為它顯示了關於信心的實質:“你們要休息,要知道我是神!我必在外邦中被尊崇,在遍地上也被尊崇。”

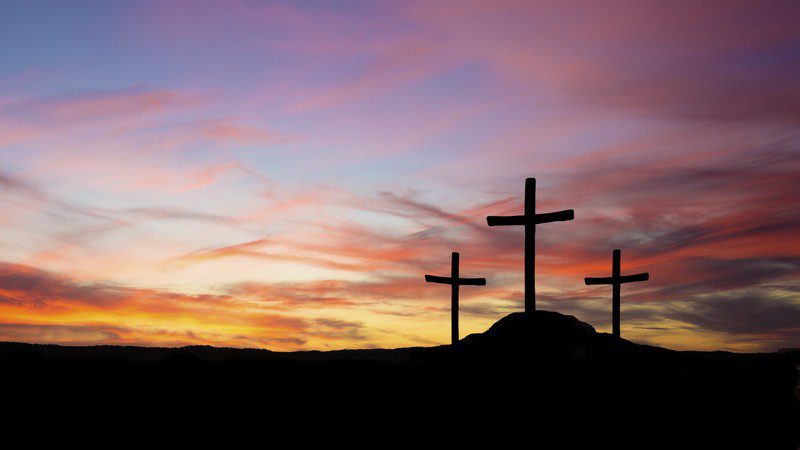

各各他之愛

˙耶利米的杏樹枝˙

我們都知道,耶穌基督被釘十字架的地方,名叫各各他,這個詞究竟是何含義呢?

基督徒耳熟能詳的“各各他”一詞,源于希伯來文golgoleth(גלגלת),意思是“頭顱、腦袋”。它和“加利利”有著相同的字根gll,基本含義為“圓形”。耶穌被釘十字架的各各他,可能是一塊形似人腦袋的圓形巖石,因此馬太在他的福音書中特別解釋道:“到了一個地方名叫各各他,意思就是‘骷髏地’”(太27:33)。