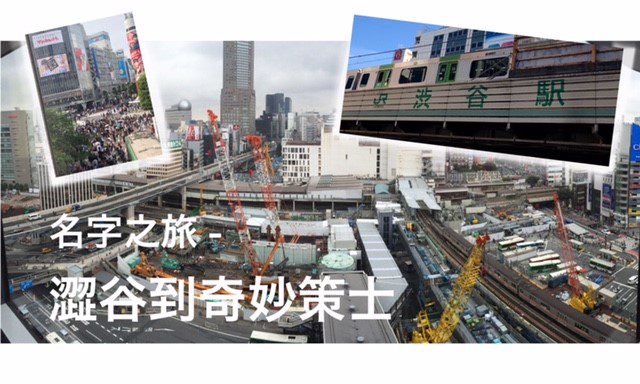

日本樂散步 2021-12-名字之旅 – 澀谷到奇妙策士

作者:Chion 日本不論姓氏、地名、食物商品名、建築物稱號等等,都多以地理環境和文化背景定名字,由「字」中透露了很多的隱藏的資料及見證歷史變遷。因而新朋友的名字、新商品的稱號及出遊時見到地名時,當知道如何解讀,名字就變得很有趣、很有意思。 古人為所住之地添名字,多基於地的原模樣,建築物能拆了再建,地理環境大都能長遠保留。「澀谷」位於東京市中心,長年的改造工程未停斷,經大幅整頓地勢早已被大廈、天橋及修路工程遮蔽。某天,在電車「渋谷駅」二樓車站出口出閘,走上四樓,穿過新建商店長走廊,平行直進一直走,見到地面街道那一剎間,突然感受到「渋谷」為什麼叫澀谷 - 很深的低漥,四層樓深的谷。世界聞名超級繁忙、曾每天50萬人通過的忠犬八公十字路口,就是谷底!龐大的城市整頓計劃 - 把「谷」徹底改造,車站大樓間用天橋平行接駁澀谷四邊,讓人們不用穿梭谷底又爬上斜路才能到另一邊,而車輛就在新建天橋底通過。 有了親歷其澀之谷的體驗,引發去了解更多地名,大部分都顯示當地天然地勢,如田、川、谷、沼、山、坂等,如成田機場的成田,其中一個說法就是開墾成耕種田的地方;以宿、寺、台、町、橋、大學、宮等結尾的,多是有特別功能之區域,新宿的「宿」就是昔日旅人少作停留的地方,「町」就是人們聚居之街道;東京是位於東邊的首都;「沖」是海也有遠的意思,「繩」是魚,沖繩就是有大量魚的遠海。看到陌生的地址,也能猜測其所在處風景如何,字變得很有生動,日本人的名字比地名更有趣味。 「初次見面,我叫比嘉次郎。」4字名字能知道這位先生來至沖繩,兄弟中排行第二,昭和時代出生。以「一郎、大郎」字為男孩名的近30年已經少見,比嘉是沖繩最多人的姓氏,意思大概是沖繩方言 - 東邊,古人很看重東邊升起的太陽,因而很多家族用比嘉為名。 日文「名前」就是中文的「姓名」,日本的名字深受中國文化影響,「苗字」(姓)全是漢字,共有29萬個,其中7000個常見的姓佔人口96%,是世界擁有最多姓氏的國家之一。「苗字」分布很重地域的特徴,所以同一「字」可能因方言而發音不同。 昔時「名」是上位者賜予的恩惠,按時代不斷變化,最初是公家(貴族)用以互相區分家族及身分象徵。貴族的「氏 」是天皇賜予的一個有血緣的親族名字,多以居住地及職業所定,如源氏、平氏、滕原氏等。2021年日本第一大姓佐滕就是出於滕原氏,「滕」是姓氏中最多包含的字的,20大姓就佔四個;豪族的「姓 」是朝廷賜予大族或個人的名字,有功績及有影響力的家族,如真人、朝臣;當武士這守衛職業誕生後,就以領地為「名」,如鹿兒島的薩摩藩等;到了江戸時代所用的「苗字」 更是身分証明並享有特權,士農工商及苗字帶刀(身能有刀的武士) 等職業階級。當時代,人人都知道千萬不要隨便得罪姓苗字帶刀的武士們,如伊能,因為當斬殺對他們無禮之人可被視為正當防衛,在審查後不受處罰。 一般庶民到明治3年(1870年)後,才能擁有公認的「苗字」,多以祖先所住的地理環境、風俗或職業而設定家族的姓氏,如住在農田附近會用田邊、上田;飼養動物的職人用犬養、牛糞、鴨脚等;製造業的姓服部、醬油;朝鮮國的移民用林、木卜、我孫子;風俗信仰有關的,如八月一日、三五七、御手洗、萬福等千奇百怪。 1945年二戰後,日本已經廢除華族或貴族之特權,但是姓氏還是保留下來,和對社會有貢獻及政要的人物一樣被尊稱為「家」,如西園寺家。在日本皇家沒有姓,每支尊稱為「宮」。平民百姓都有姓有名,單由名字能得到很多訊息。 你的名字有故事嗎?姓氏不能改,孩子的名字就包含父母的期待。由天父為嬰孩主耶穌起的名字中,看到很深期待,更顯明了對人們濃濃的愛意,以賽亞書 9章6節記著:「因有一嬰孩為我們而生,有一子賜給我們,政權必擔在他的肩頭上。他名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。」天父知道在充滿不安及動亂的世代,人們一直擔驚受怕,但因著嬰孩的誕生而改變。全能又滿有智慧的聖子主耶穌將掌權一切,並會永遠與信祂的兒女同在,為他們策劃最美妙、最豐盛的人生,並賜予世界真正的和平。 一年一度又聖誕,祝大家因為主耶穌之名,美妙豐盛滿載!